„WIR VERRINGERN DAS RESTRISIKO“

Seite 1/1 8 Minuten

Herr Dr. Cruse, welches sind die zentralen Trends, die die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie dominieren?

Digitale Produktüberwachungssysteme und automatisierte Prozesse sind auf dem Vormarsch und bieten eine wesentlich höhere Genauigkeit und Effizienz. Ein bahnbrechender Trend ist die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz – eine Technologie, die die Art und Weise, wie wir Lebensmittelsicherheit überwachen und managen, fundamental verändert. KI-basierte Systeme sind in der Lage, große Datenmengen in kürzester Zeit zu analysieren und präzise Vorhersagen über potenzielle Risiken zu treffen.

Bessere Detektion, weniger Fehlauslösungen: Die Palette der verfügbaren Technologien zur Fremdkörpererkennung hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Wie hat sich das auf die Aktivitäten von CLK ausgewirkt?

Dazu zunächst eine Zahl: Für 2024 verzeichnet das Portal lebensmittelwarnung.de rund 310 Warnmeldungen. Auch wenn diese in den vergangenen Jahren in ihrer Größenordnung nahezu konstant geblieben ist, bleiben Rückrufaktionen ein großes Problem. Wir haben unseren Kunden aus der Lebensmittelindustrie deshalb sehr genau zugehört, um die neuralgischen Stellen gezielt anzupacken, etwa bei der Detektion von Kunststoffen. Überall dort, wo die Produzenten mehr Sicherheit und Genauigkeit wünschen, entwickeln wir Inspektionslösungen, die fortschrittliche KI-gestützte Funktionen einsetzen.

Der Begriff KI wird nur allzu gerne inflationär verwendet. Deshalb gleich zu Beginn eine Verständnisfrage: Was unterscheidet generative von diskriminativer KI?

Beide unterscheiden sich sowohl in ihren Aufgaben als auch Herangehensweisen. Diskriminative KI erkennt und analysiert die Daten durch Klassifikation, in der Regel die Einteilung in gut oder schlecht. Im Gegensatz zu generativer KI entstehen dabei keine neuen Inhalte. Die Informationen werden lediglich interpretiert und entsprechend der jeweiligen Anweisung behandelt. Das Ziel ist es, Lebensmittel klar einzuordnen beziehungsweise ein entsprechendes Raster dafür zu schaffen. Ein diskriminatives Modell für Qualitätskontrolle lernt etwa, verdorbene Lebensmittel zu erkennen und von frischen Produkten zu unterscheiden.

Und was kann generative KI in der Qualitätskontrolle leisten?

Sie wird genutzt, um auf Basis vorhandener Daten neue Inhalte zu kreieren. Unter Einsatz von Deep Learning und neuronalen Netzen erstellt generative KI beispielsweise Bildinhalte. Sie lernt also aus Beispielen und nutzt dieses Wissen, um ähnliche Daten zu generieren, die ansonsten nur mit viel Aufwand zu erzeugen wären. Ein Beispiel dafür ist unsere jüngste Entwicklung, die kurz vor dem Marktstart steht: der DeepHyperCheck. Das System wurde im Rahmen des Forschungsprojekts "DeteKTiL" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm entwickelt. Die Abkürzung steht für "Detektion von Kunststoffteilchen in der Lebensmittelproduktion".

In welchen Fällen ist eine Bildverarbeitung mit regelbasierten Algorithmen die bessere Wahl?

Regelbasierte Systeme sind für einfache und klare Aufgabenstellungen die bessere Wahl. KI-Systeme sind immer dort sinnvoll, wo die Komplexität den Einsatz regelbasierter Algorithmen unmöglich macht. Ist das Produkt- und Fremdkörperspektrum sehr umfangreich und/oder lässt es sich nicht abschließend spezifizieren, leisten sie in der Regel deutlich bessere Dienste. Ebenso verhält es sich bei Grenzfällen, wie der Durchlichtkontrolle. Hierbei muss ein sehr lichtschwaches Signal ausgewertet werden, welches durch Streulicht im Lebensmittel die spektralen Informationen von Produkt und Fremdkörper überlagert.

„Lernende KI-Systeme sind dort sinnvoll, wo die Komplexität den Einsatz regelbasierter Algorithmen unmöglich macht.“

Wenn sich die Objekte physisch verändern, wird es heikel – etwa, wenn es um den Reifegrad von Früchten oder einen möglichen Schimmelbefall geht ...

Selbst wenn sich unter Laborbedingungen noch ansehnliche Ergebnisse auf Basis von stochastischen und multivariaten Analysemethoden erreichen lassen: Spätestens im Praxiseinsatz stoßen deterministische Systeme an ihre Grenzen, sowohl aufgrund der Erkennungsgüte, aber auch aufgrund des hohen Anpassungsaufwands an neue Umgebungen. Unser speziell für die hyperspektrale Bildverarbeitung entwickeltes neuronales Netzwerk arbeitet deutlich zuverlässiger und wartungsärmer. Dank seiner einfachen Bedienung bietet der DeepHyperCheck auch Anwendern mit geringen Kenntnissen auf dem Gebiet der spektralen Bildverarbeitung die Möglichkeit, das Potenzial dieser Technologie zu nutzen.

Kommen wir noch einmal auf das Forschungsprojekt zu sprechen ...

Neben der CLK GmbH und der TH Nürnberg zählten die HAIP Solutions GmbH und die Singer & Sohn GmbH zu den Partnern des Innovationsprojekts, das kleine und mittlere Unternehmen in der Lebensmittelindustrie adressiert. Ziel ist die Entwicklung eines Detektionssystems, das in der Lage ist, transparente Kunststoffteile über ihre chemische Struktur im Infrarotbereich zu erkennen. Hierzu wurde ein Fließbandsystem konzipiert, das einen optimal ausgeleuchteten 360-Grad-Scan der Lebensmittel im Prozess gewährleistet. Mittels Spektralkamera ist damit die Erfassung der chemisch-physikalischen Struktur fremder Teilchen möglich, um deren automatische Ausschleusung sicherzustellen.

Mit dem MultiCheck bieten Sie bereits eine Lösung, die zur Inspektion von Produkten entwickelt wurde. Worin unterscheiden sich die beiden Systeme?

Zu den Gemeinsamkeiten zählt die Detektion von Kunststoffen. Der Unterschied ist die Detektion innerhalb und außerhalb des Lebensmittels. Der MultiCheck identifiziert die Fremdkörper in einem Gutsstrom, also beispielsweise blaue Folienreste zwischen den Erbsen und Möhren einer TK-Mischung oder Kunststoffpartikel in einem Reibekäse unmittelbar vor dessen Verpackung. Der DeepHyperCheck spürt demgegenüber die Fremdkörper auch innerhalb des Produktes auf – etwa Folienreste, die sich in Chicken-Nuggets, Burger Patties oder zwischen Wurstscheiben befinden.

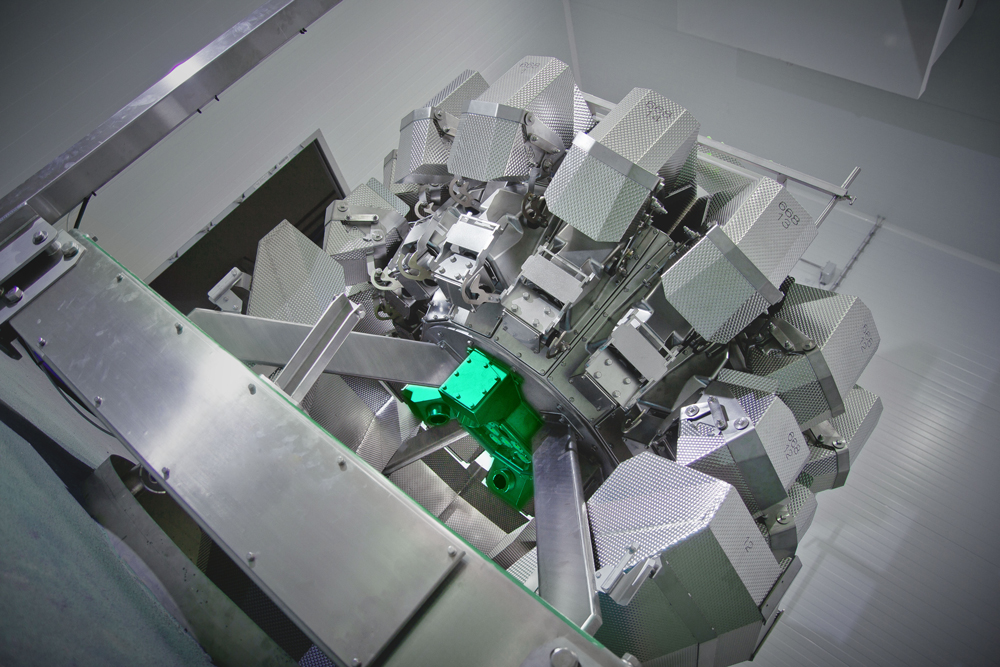

Der MultiCheck wird direkt in Mehrkopfwaagen integriert, wie sie typischerweise einer vertikalen Schlauchbeutelmaschine vorgeschaltet sind ...

Wir liefern damit eine Inline-Technologie, die in der Lage ist, während des Produktionsprozesses Fremdkörper im freien Fall auf Basis optischer Methoden in Echtzeit zu erfassen. Der Anwendungsbereich ist breit und grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob Tiefkühlkost, frische Produkte wie Käse, Süßwaren, Gemüse oder Cerealien über die Mehrkopfwaage gewogen und anschließend verpackt werden.

Welches Funktionsprinzip verbirgt sich dahinter?

Mindestens vier Hochgeschwindigkeitskameras, in unterschiedlichen Winkeln positioniert, identifizieren in Verbindung mit einer leistungsstarken LED-Beleuchtungseinheit die Fremdkörper im freien Fall. Die Installation am oberen Ende des Abwurftrichters ermöglicht dabei einen 360-Grad-Rundumblick ohne tote Winkel.

Das heißt also, Wägen und Kontrollieren erfolgen gleichzeitig?

Ja. Direkt vor dem Produktabwurf erhält das System von der Mehrkopfwaage ein Signal, dass sich die Waagschalen öffnen. Hierdurch wird der Start der Bildaufnahmesequenz ausgelöst und damit ein Video des vollständigen Produktflusses aufgenommen. Wurden in den ersten MultiCheck-Anlagen bis zu 24 Bilder pro Abwurf aufgenommen, gehen unsere aktuellen Systeme weit darüber hinaus. Da das System den Produktstrom im freien Fall inspiziert, lassen sich Verdeckungen weitestgehend vermeiden, sodass trotz Höchstgeschwindigkeit jedes einzelne Gut auf definierte Abweichungen untersucht wird. Solange sich der Fremdkörper farblich vom Produkt und dem Hintergrund abhebt, wird er zuverlässig erkannt.

„Bei der Erkennung von weichen Kunststoffen stoßen Röntgen- und Metalldetektoren schnell an ihre Grenzen.“

Wie sichern Sie sich das notwendige Know-how bei der Integration in die Mehrkopfwaagen?

Das System ist so konzipiert, dass es sich in nahezu alle Mehrkopfwaagen integrieren lässt und mit minimalem Bedienereinsatz voll funktionsfähig ist. Für uns ist der enge Kontakt zu Wägetechnikanbietern wie Multipond, Cabinplant, Yamato und Multiweigh ausschlaggebend, um das System optimal an die hohen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie anzupassen. Dabei kommt es auf Genauigkeit, Geschwindigkeit und höchste hygienische Anforderungen an.

Demgegenüber sind Hyperspektralkameras im DeepHyperCheck die Schlüsselkomponenten zur Fremdkörperdetektion. Wie unterscheiden sich diese von den herkömmlichen Kameras im MultiCheck?

Ebenso wie das menschliche Auge nehmen die Bildsensoren normaler Kameras sämtliche Farbinformationen des sichtbaren Lichts durch die drei Kanäle rot, grün und blau auf. Hyperspektrale Kameras erfassen die Bilder über einen breiten Bereich elektromagnetischer Strahlung, vom sichtbaren Bereich bis zum nahen Infrarotbereich. Sie arbeiten mit 200 und mehr Wellenlängenbändern. Damit sind sie in der Lage, Informationen zu erkennen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind und können Fremdkörper viel genauer identifizieren, ähnlich einer chemischen Analyse. Diese hinterlassen anhand ihrer molekularen Eigenschaften über ihre spektrale Signatur damit quasi einen einzigartigen "Fingerabdruck".

Letztendlich handelt es sich also um eine spektroskopische Materialanalyse ...

Ja, ein Hyperspektralsystem kann auf dieser Basis unterscheiden, ob derselbe Farbton aus einer oder aus mehreren sich überlagernden Wellenlängen entsteht. Die spektralen Signaturen ermöglichen es, die chemischen Eigenschaften von Objekten mittels Bildverarbeitung in Echtzeit zu bewerten. Betrachtet man beispielsweise Mozzarella, kann mittels herkömmlicher Bildverarbeitung im realen Bild kaum zwischen Käse und weißen Kunststoff unterschieden werden. Mit hyperspektralen Kamera ist dies möglich. Gleiches gilt für rote Kunststoffe und rote Schinkenwürfel.

Gibt es Branchen auf die Sie zum Markteintritt mit dem DeepHyperCheck besonders fokussieren?

Fremdkörper mit niedriger Dichte wie Kunststoffe aus Polyethylen und Polypropylen, Folien, Gummi oder Papier stellen die Fleisch- und Wurstproduktion seit langem vor Herausforderungen. Hackfleisch beispielsweise wird während der Verarbeitung stark zerkleinert. Hier ist eine besonders sorgfältige Detektion entscheidend, um kleinste Verunreinigungen aufzuspüren. Und auch bei der Herstellung von Aufschnittwaren lässt sich nicht ausschließen, dass Folienreste in die Produkte gelangen. Der Deep-HyperCheck ist deshalb besonders interessant für den Einsatz in diesem Produktumfeld.

„Der DeepHyperCheck offenbart Problembereiche und Risikofaktoren, die andere Kameras nicht einmal sehen.“

Viele fleischverarbeitende Unternehmen verwenden die seit Jahren etablierten Röntgen- und Metalldetektoren als Instrumente zur Qualitätskontrolle ...

Die von Ihnen angesprochenen Inspektionssysteme spielen vor allem in der End-of-Line-Inspektion von verpackten Lebensmitteln eine zentrale Rolle. Allerdings: Beide Systeme triggern auf Dichte und metallische Eigenschaften. Ihr Einsatzgebiet ist das Erkennen von Objekten wie Metallspäne, Steine und ähnlichen Materialien. Sobald potenzielle Fremdkörper in ihrer Dichte die von Wasser unterschreiten, beginnen Röntgen- und Metalldetektoren an ihre Grenzen zu stoßen. Für Lebensmittelhersteller bleibt daher ein Restrisiko bestehen, das wir mit dem DeepHyperCheck verringern – gerade wenn es um weiche, nicht metallische Fremdkörper geht. In ihren vielen Ausprägungen können diese die Verarbeitungsanlagen beschädigen oder zu kostspieligen Rückrufen führen.

Wie wird der DeepHyperCheck trainiert?

Während des Trainings wird ein Spektrum an Produkten und Produkten mit präparierten Fremdkörpern aufgenommen. Dieses Spektrum bildet einen Querschnitt der später in der Produktion vorkommenden Lebensmittel und Fremdkörper ab. Die Deep-Learning-Algorithmen ermöglichen eine gute Generalisierbarkeit. Das heißt: Selbst wenn der DeepHyper-Check auf Fremdkörper in Schinken trainiert wurde, wird er auch mit Putenbrust funktionieren. Weicht ein späterer Anwendungsfall hingegen deutlich von der vorherigen Spezifikation ab, muss nachtrainiert werden. Zur Aktualisierung des Algorithmus werden einige weitere präparierte Aufnahmen angefertigt.

Begnügten sich die Lebensmittelhersteller noch vor einigen Jahren damit, eine Handvoll Produktaspekte zu überprüfen, interessieren sie sich heute für viel mehr. Hamburger Patties beispielsweise müssen auf eine bestimmte Form und einen vergleichbaren Bräunungsgrad aufweisen ...

Für Qualitätsaspekte, wie die genaue Bestimmung des Bräunungsgrades oder auch des Fettanteils, ist die hyperspektrale Technologie prädestiniert. Auch hier ist es wichtig, gemeinsam mit dem Kunden zu spezifizieren, was ein guter und was ein nicht mehr tolerabler Parameter ist.

Lässt sich der DeepHyperCheck auch auf derartige Aufgaben trainieren?

Da unser System aus den hyperspektralen Daten ein gewöhnliches zweidimensionales Bild erzeugen kann, sind auch Vermessungsaufgaben, wie Größe und Form, grundsätzlich möglich. Allerdings sind hier die Anforderungen an die Genauigkeit zu berücksichtigen. Eine hyperspektrale Kamera liefert zwar deutlich mehr Farbinformationen als eine gewöhnliche Kamera, dafür ist das räumliche Auflösevermögen etwas geringer. Für eine sehr feingliedrige Vermessung sollte daher erwogen werden, zusätzlich eine hochauflösende konventionelle Kamera in das System zu integrieren.

„Unsere Systeme sind State-of-the-Art und erkennen Fremdkörper unabhängig von Dichte oder Material.“

Last but not least: Auch der regulatorische Druck in der Lebensmittelsicherheit hat angesichts weltweiter Lieferketten und komplexerer Verarbeitungsprozesse enorm zugenommen ...

Unsere Systeme sind exakt auf die hohen Anforderungen zugeschnitten, die Voraussetzung für eine erfolgreichen Zertifizierung nach Standards wie IFS oder BRC sind – von der hygienegerechten Konstruktion bis hin zur Software. Das Ergebnis jeder optischen Prüfung mit anschließender Auswertung wird in einer internen Datenbank gespeichert. Die kontinuierliche Erfassung und die statistische Auswertung der generierten Kennzahlen stellen nicht nur die Konformität mit gesetzlichen Regularien sicher. Sie sind für den Lebensmittelhersteller auch eine wichtige Basis zur Erkennung von Schwachstellen in seiner Produktion.

Ende September sind Sie auf der Fachpack in Nürnberg anzutreffen. Welche Lösungen stehen am Stand von CLK im Mittelpunkt?

Im Mittelpunkt stehen am Stand natürlich der DeepHyperCheck und der MultiCheck. Mit dem BoxCheck zeigen wir zudem ein System, das Transportkisten auf Sauberkeit, Hygiene und Beschädigungen aller Art prüft. Diese Information ist für unsere Kunden interessant vor und nach der Waschanlage, da dadurch erhebliche Schäden vermieden werden können. Unser Portfolio umfasst auch weitere Lösungen, die wir nicht am Stand ausstellen, über die sich Besucherinnen und Besucher aber informieren können. Ein Beispiel dafür ist der ChickenCheck: ein kamerabasiertes Qualitätskontrollsystem, das eine automatisierte Evaluierung tierwohlbezogener Indikatoren im Schlachtbetrieb zum Ziel hat. Das System wird bereits in vielen Ländern Europas eingesetzt und ermöglicht die Prüfung auf Krankheiten und Verletzungen bei Schlachtgeflügel.

Das Gespräch führte Mareike Bähnisch, freie Fachjournalistin für Prozesstechnik.